东瀛书事|文库・古典・战争——岩波读者的“想象的共同体”

一、“知识人士兵” 太田庆一之死

1938年11月29日,《东京朝日新闻》发表了一篇题为《我们是大学生兵 阵中座谈会》的报道。朝日新闻社特派记者茂木政主持了这次访谈。四名学生兵讲述了在中国大陆的战事。

门平谦三上等兵(东北帝国大学法学部毕业):“受过锻炼的知识人在精神上应该比普通的士兵更努力吧?”

远藤正上等兵(东京帝国大学经济学部毕业):“是啊,太田庆一是很优秀的士兵啊,他读了好多书呢。”

铃木一男上等兵(庆应大学经济学部毕业):“真是可惜啊……他是勇敢的知识人士兵模范。”

太田庆一何许人也?1912年,太田出生于东京,从一高和东京帝大毕业后,由他的导师经济学部副教授土屋乔雄(1896-1988)推荐就职于龙门社・涩泽荣一翁传记资料编纂所。1938年2月,他被征兵入伍,3月被编入北京的中国驻屯军,6月转战至中国中部,被编入本间雅晴(1887-1946)中将麾下的第27师团。他在那里接受联络兵的培训,参加了8月下旬的汉口战役,1938年10月4日在江西省野战医院去世。同日,他从上等兵晋升为伍长,荣获功七级金鵄勋章,享年26岁。据说,在太田离世的时候,有人在他的背囊中找到几册沾血的岩波文库,以及一封题为《愿成为热爱学问与艺术之人》的遗书。其中,他给儿女写道:“算之介、伸二(注,太田两位儿女),无论你们从事什么职业,都不要忘记热爱学问和艺术。”此事件经过媒体报道后,作为“知识人士兵”为报国而死的象征,引发了广泛关注。

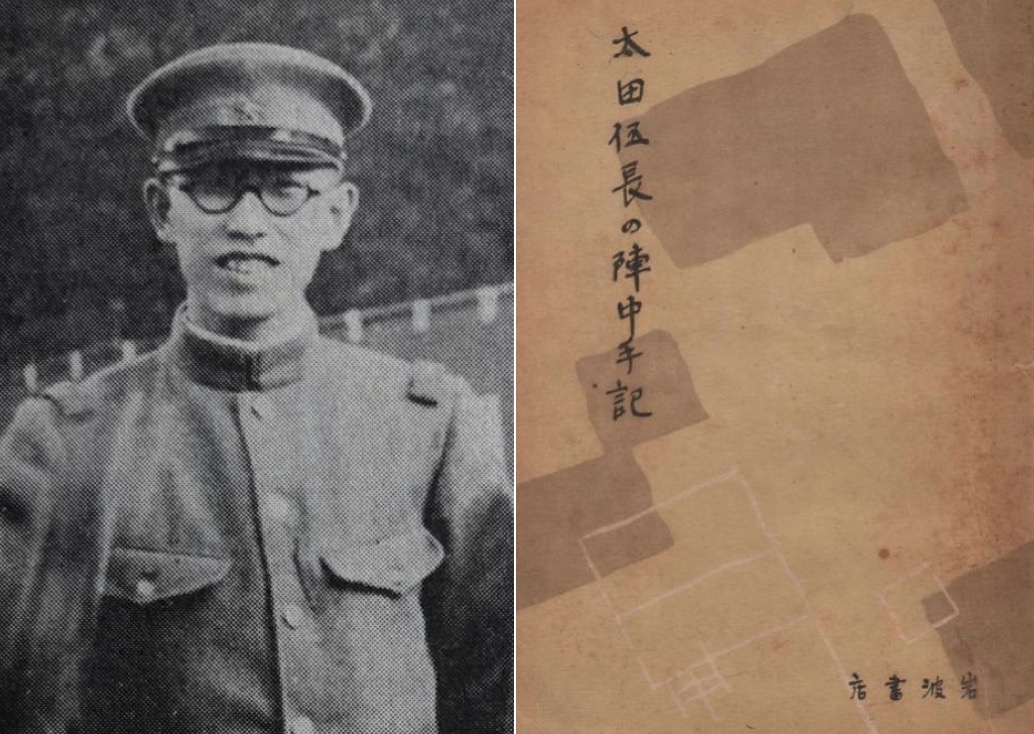

太田庆一与《太田伍长的阵中手记》

茂木政调查后发现,太田所属的部队是新设立的机械化兵团,由于军部在调查研究“战争与知识人”的课题,所以在当时还属于机密部队。茂木认为,“从结果上来看,这支部队的知识人,成功地证明了精神和肉体上的坚强和勇敢。教养、学术训练、反省、批判精神、人道主义——这些支撑智慧的要素,同时也支撑着勇气”。菊池宽(1888-1948)、小林秀雄(1902-1983)等文坛大家在读到太田的事迹后,纷纷发文表达了自己的感动。吉屋信子(1896-1973)也称赞“知识人士兵”是“战场上的精华”。此后,经过土屋乔雄斡旋,岩波书店出版了《太田伍长的阵中手记》(1940),其销量超过2万本。《思想》编辑谷川彻三(1895-1989)在该书的序言中写道:“一直持续地拥有热爱学问和艺术精神的人,也是能够作为最忠实、最勇敢的士兵,并且为此而死,这样的事实是太田君亲身示范的时代教训。我敢说这是教训。因为直到今天,很多人还是觉得这两件事不会一致。这是世间的常识吧。”

在这里,谷川指出了一个事实,即一般人普遍地认为,与来自农村士兵相比,知识人士兵往往被视为是贪生怕死,战斗力差的不合格士兵。例如,三岛由纪夫(1925-1970)就谎称自己有肺结核逃脱了征兵。鹤见俊辅(1922-2015)害怕陆军的野蛮体罚,主动地参加海军去了。丸山真男(1914-1996)在军队中被虐待的事例也非常有名。因此,太田庆一作为一个知识人士兵阵亡,自然地引起了广泛的关注。然而,与其他人赞美的“知识人士兵”的英勇不同,使得其导师土屋乔雄更为感叹的是,原本可以在学术领域深有造化的青年战死疆场。

菊池宽与小林秀雄

土屋乔雄1921年毕业于东京帝国大学,1924年升任同校经济学部副教授。在“日本资本主义论争”(1933-1937)中,他作为“劳农派”而活跃。此后受到“人民战线事件”的牵连被东大开除了。从1936年起,他作为主任参与了历时28年的《涩泽荣一传记资料》的编纂工作。由于当时太田没有找到合适的工作,于是土屋介绍他在编纂所研究日本银行发展史。太田不负众望,将自己研究成果的一部分,在1936年5月的“历研”(历史学研究)报告会上发表(《我国货币制度成立过程要纲》1936年8月号)。得知太田阵亡,土屋饱含深情地写道:

“他热爱学问和艺术。作为一个二十多岁的年轻人,其读书涉猎范围之广是惊人的。”“他是个少有的爱书之人,尤其以拥有全套的岩波文库本为荣。而且他很会讲述他丰富的知识。因此,我们都叫他‘美才先生’。他一点也没有老学究的气息……他勤于笔耕。在旅途中,他习惯在笔记本上详细地记录见闻。他和笔记本是不可分离的,所以在出征之际,我们给他送了几本笔记本作为饯别。不久,他的遗骨和几本优秀的阵中日记就会寄来吧。”

“太田君最喜欢岩波书店的书籍,岩波文库本几乎都有。有一次太田君对我半开玩笑说,‘我有几乎所有的岩波文库本,能不能跟岩波先生说一下,把文库本的书架送给我’。他还说,‘只要出一本岩波文库本,我就不会缺钱买’。太田可以说是一个岩波迷。……后来,我把文库本书架的事也告诉了岩波先生,他笑着说:‘是吗?如果他还活着,那就送给他了。’”

太田喜欢买书。1937年某日的日记中,他写道:“今日在岩波书店遇到一个奇怪的事情。一位面红须厚的中年绅士在询问全套的岩波文库的价格,可是岩波书店里的伙计一个人都回答不上来。”其实,伙计回答不上来才是正常的吧。因为很少有人像他一样不计成本地买书。翌年,在战场行军过程中,他还兴奋地写道:“一想到从军队回家,我要花几百日元买书就很开心。”当时的中产阶级月薪也才一百日元左右,“花几百日元买书”的确是到了痴迷的程度了。

正如土屋乔雄在多篇文章中介绍的一样,太田是岩波文库(将近两千本)的全套收集者,且非常以此为荣。对此,丸山真男也有所耳闻。在战后,丸山与日高六郎(1917-2018)的一次对谈中,他提到,“确实在战前,岩波文库不管好坏,都算一种象征。……太田伍长也有这样的事啊,在战场上留下了那句有名的话(注:给儿女的遗言)正是岩波文库主义”。顺便提一句,1914年出生的丸山和1912出生的太田同时就读于东大,即使一个在法学部,一个在经济学部,二人在本乡校园内见过面的可能性也很高。

丸山真男与日高六郎

丸山提及的“那句有名的话”战争期间流传盛广。但实际上,其最早的出处是太田之妻撰写的《夫君太田伍长之死》(1939年2月号),并非太田日记的摘录。战后,作家泽地久枝(1930-)读完太田的全部“遗稿”后表示困惑:“太田的结婚的对象是小学毕业的表兄妹,日记中赤裸裸地记录了他对‘错误婚姻’的烦恼。在当时,结婚有孩子的学生就业形势很严峻。他参加过的所有企业,包括日本兴业银行都没有录用他。最后在土屋副教授的帮助下,在毕业前一个月,他在龙门社安定下来了。”他在日记中给小孩的期许是,“你们不需要做多余的学问,你们只要健康、谦虚就好了”。这与战争中宣传的“无论你们从事什么职业,都不要忘记热爱学问和艺术”之间的落差实在太大了。

二、岩波文库的搜集与阅读

然而,战争期间的“知识人士兵”之死确实引发了岩波文库读者的广泛共鸣。日本史学家船津胜雄撰文给岩波书店杂志《图书》(1939年5、6月)称,“现在是对已故太田氏最好的祈福”,他自己也“收集岩波文库已有十三年多”,“我的书房里,最早有三个文库用的特别组装过的七层书架。从这些排列成一排的星号顺序的文库中,可以清楚地看到时代面貌。从星号第一的《万叶集》到即将达到两千的(理查德・杰弗里斯)《我心之记》来看,那些越早的星号就越褪色得越多。这一点如实地表明了其增长情况”。

岩波文库全集收集者,就像一个文化标签一样,经过戏剧性演绎后的“太田伍长之死”传开了。评论家杉浦明平(1913-2001)指出,“战争末期,年轻人流行收藏岩波文库的热度,不亚于今天(1952年)的电子游戏厅”。“学生和上班族一看到书店,就会进去首先搜一下文库本的书架。”当时由于物资不足,许多文库书架是空的。但是,发现存货的学生,哪怕一颗“★”的《元和本下学集》、《省諐录》也会掏50钱(原价20钱)买。事实上,“在战争时期,我也迷上了收集文库本,几乎每天都到书店去买少数几本还在发行的文库本。那个时候,只要是岩波文库,我都觉得无比珍贵,甚至还买了现在肯定不会买的《名将言行录》”。

美术史学家三轮福松也从1938年前后开始收集岩波文库。他写道,这种收集“早已超过了‘读书’的目的,仅仅是患上了‘收藏’这种病”。“战争变得激烈,新书的发行量极度减少,买文库本很不容易”,“在书店,甚至为了争抢一本文库本,还经常与友人发生争执”。但是,三轮在战后放弃了收集岩波文库全集的念头,因为在物资匮乏和通货膨胀持续不断的过程中,岩波文库作为“商品”涨价了。于是,他以此换了许多食物。“结果,本应滋养精神的书籍却起到了滋养肉体的作用。书店远大的理想被彻底地践踏了。”

既然要收集岩波文库的全集,那么禁书也包括在内。实际上,禁书收集起来非常困难。三轮福松就说,他是用以物易物的方式收集因“赤化宣传”而被禁的书籍。有的人专门跑到乡下去搜书。1968年东大纷争时担任法学部部长、校长代理的加藤一郎(1922-)在旧制高校时期也热衷于马克思主义著作。他回顾道:“虽然禁止发行的书很多,但也可以在旧书店偷偷买到,或者是找朋友借。另外,去乡下的书店,也有一些未被发禁的文库本留在店内。”好不容易搞得到一本禁书,还需要小心翼翼地藏起来。菊池正吾说,在检查时,为了隐藏魏特夫(Karl August Wittfogel,1896-1988)的《中国社会的科学研究》(岩波新书,1939年)等书籍煞费苦心。

魏特夫与《中国社会的科学研究》

但实际上,就总体情况而言,日本军队内部对读书活动并没有统一的标准。战场上的阅读行为是因时因地而异。作为德国共产党员,魏特夫著作的敏感性是不言而喻的。但另一方面,也有许多人在战后回顾了在战场上丰富的读书经历。饭岛育男就写道,在中国的战场从军的五年间,读过的岩波文库“不下两三百本”。海军少尉南部伸清(1908-)回顾说,包括潜艇在内的海军舰艇上设置了“舰内文库”,所以他也爱读岩波文库。战争期间,松冈韶是汽车兵出征的同盟通信社员。他回顾道,他在战地为士兵收集文库本建造了小型图书馆。“我成为见习士官,时间充裕,因为在战线上感受到读书的魅力,所以大家都读了很多书。……战斗间隙的读书有着不可思议的魅力,那是平时完全不知道的特殊的强烈魅力。”1942年,阿川弘之(1920-2015)从东京帝国大学国文科提前毕业,作为海军预备役学生入伍。他回顾道,在课堂上,“把岩波文库本藏在教科书下面很方便”。他瞒着教官读完了《卡拉马佐夫兄弟》(1927-1928年)、《欧・亨利短篇集》(1938年)、克莱斯特《破瓮记》(1941年)和毛姆《雨・他两篇》(1940年)等。

1943年,鹤见俊辅在爪哇岛监听英语广播时,“第一次读到了很多古典。托马斯・肯培的《师主篇》、《爱比克泰德语录》、马可・奥里略的《沉思录》、《希腊文集》、《老子》、《唐诗选》,还有弗朗索瓦・拉伯雷《巨人传》、荷尔德林的《许佩里翁》、歌德的《浮士德》、叔本华、尼采的《查拉图斯特拉如是说》、泰戈尔的《人生的亲证》。虽然杂乱无章,但无法系统地得到书,也是没办法的事情。早晚读几页这些古典著作,抄写下来,也非常开心。 ”

后排右二鹤见俊辅在雅加达的海军武官府

之所以人们有军队禁止阅读的刻板印象,很大原因是战后成为畅销作品的《新版 倾听海神之声——日本战殁学生手记》(日本战殁学生纪念会编,岩波文库,1995年)中,被征兵入伍的学生们控诉军队,“在多数情况下,陆军不允许读书,海军只允许读一本书(讲述武士道的《叶隐》)”。而战殁学生纪念会之所以会这样说,是因为在战后的舆论环境中,“读书自由”被视为是“抵抗军国主义的象征”,因而就有了战争时期军队禁止读书的错觉。

事实上,正如中野绫子指出的一样,战时和战后对“战场上的读书行为”的解释发生了很大的变化。“当战争不仅仅是武力战争,而是呈现出文化战争的一面时,书籍也有可能成为战场上没有攻击性的武器。但是,到了战后,战场上的读书行为失去了作为学生兵武器的意义,反而强化了对战争表示怀疑的意义。”换言之,在战场上的读书行为,被解释成为不积极参与战争的反战态度。因此,岩波文库不再被视为是文化战的抚军品,而是反战态度的象征了。

战争期间,军队为了提高士气,其实主动地提供了阅读需求。小林勇(1903-1981)回顾道,“军部不喜欢岩波书店。但是,上大陆前线的年轻人,背囊里却装着岩波文库本。而且要求购买岩波文库作为军需品的呼声很高。陆军抚军部不得不发出数百万册的订单。还附加了一个命令,要求不计利润地供货”。

战后的岩波文库全集

1940年,陆军省要求岩波书店供给特别定制版本的岩波文库,共计20种,各5千册,也就是10万册的订单。当然,春阳堂文库、新潮文库、改造文库也收到了同样的订单,分别是7万5千本、5万本、2万5千本。军队主要是想向士兵灌输“日本主义”思想,因而采购的主体是《古事记》《日本书纪》《源氏物语》《神皇正统记》《日本外史》《明治天皇御集》等反映“皇国史观”的读物。但也有一些日本作家的书,如夏目漱石《虞美人草》、德富健次郎《黑色眼睛和茶色眼睛》、德田秋声《野生》、泉镜花《注文帐・白鹭》、永井荷风《阿龟笹》、志贺直哉《小僧之神样・他十篇》、《万历赤绘・他二十二篇》、中勘助《银钥匙》等。

事实上,这批订单中还有许多外国文学作品,包括施皮里《阿尔卑斯山之女》、乔治・桑《爱的妖精(小法黛特)》(宫崎岭雄译)、巴尔扎克《不为人知的杰作 他五篇》(水野亮译)、都德《达拉斯贡的达达兰》(小川泰一译)、福楼拜《三故事》(山田九朗译)、普罗斯佩・梅里美的《高龙巴》(杉捷夫译)、马克・吐温《王子与乞丐》(村冈花子译)、简・韦伯斯特《长腿叔叔》(近藤寿子译)、威廉・哈德森《绿色寓所・热带森林的罗曼史》(村山勇三译)、普希金《上尉的女儿》(神西清译)、阿拉尔孔《三角帽 他二篇》等。

1942年,军队再次对岩波书店下达共计10万册的订单,其中外国文学部分包括了拉斐特夫人《克莱芙王妃》(生岛辽一译)、司汤达《卡斯特罗女修道院院长》(桑原武夫译)、塞黑《漂泊的灵魂》(相良守峰译)等。相对于1941年,对美开战后的1942年,陆军就不再订购英美文学,只剩德法文学了。有意思的是,与当时日本亲德的主流舆论相反,在军部的图书订单中,法兰西文学压倒了德意志文学。

三、战争景气

或许是由于“津田起诉事件”和《日本资本主义发达史》禁售的影响,岩波书店给后人留下了在战争期间被军国主义迫害的印象。但实际上,如前所述,军部把最大的图书订单给了岩波书店,开战以后的岩波书店反而迎来了一段景气的时光。小林勇在回顾1939年的情况时写道,“销售额增长,欠款已经结清了。存款反而达到了70万日元以上。这是创业以来最繁荣的时期”。

山本夏彦(1915-2002)在《我的岩波物语》中也说,“昭和十四(1939)年是书卖得最好的一年,仓库渐渐空了。……景气的当然不只是出版界。因为大部分的生意都很景气,所以大家才会去酒吧、咖啡馆,舞厅都挤满了人。晚上很多人都兴高采烈地走在街上”。

后来成为明治生命保险株式会社社长的山中宏(1913-2008)在1939年的《财界日本》中写道,“军需部门的繁荣掩盖了和平部门的停滞。整体而言,经济上是呈现出持续上升的景气趋势。这一点,与欧美的萧条形成了对比。我认为今年度也会保持这样的趋势,甚至会以更加扩大的形式展示出来”。

山本夏彦与《我的岩波物语》

岩波书店的杂志《图书》(1938年11月)的报道也显示后方一片乐观的情绪。与陷入苏德台危机的欧洲首都相比,“在东京——尽管日本已经成为战争国家——与往年一样,还是在上野、二科、文展召开了美术展览会,东剧和歌舞伎剧场都获得了前所未有的好评,神宫外苑的联赛也顺利进行。战争在海的另一边,深入大陆深处。皇军压倒性的威力不会给国内带来丝毫危险”。

当然,这是一种畸形的繁荣景观。历史学家小熊英二的父亲小熊谦二当时还是中学生,在东京的某市场从事炸鱼小吃的生意。他回顾道:“从1938年开始,街头逐渐看不到出租车。在此之前,为了能够买到更新鲜的鱼来炸天妇罗,伊七(祖父)还会与公营市场的鱼贩合搭一辆出租车去筑地市场买鱼。不过,从这年五月起,随着施行《国家总动员法》,汽油也改为配给制,没有油票(政府公认的购买许可证明)便无法购得。”“1939年后半,连炸天妇罗的油与鱼,都变得难以购得。”“公营市场在统制经济之下沉寂。但另一方面,与公营市场隔街相对的中野新桥娱乐街区,却聚集着发了战争财来此找艺伎饮酒作乐的人们,呈现出一段时期的繁荣景象。”

当然,出版界的繁荣有一部分原因是因为军队管制人们的娱乐行为,使得读书成为为数不多的消遣活动之一。岩波书店的业绩在1940-1941年左右达到了巅峰。岩波茂雄的得意地说:“最近,出版界遇到少有的盛况,出版的书籍立刻被消化,订单纷至沓来。我不能准确地推测这种盛况的原因,但同样的盛况在震后也曾出现过。最近,读者的倾向好像非常坚实,他们的目光非常敏锐地投向古典或基础学术书、严肃书籍上,这是令人高兴的现象。战时国民的精神处于极其紧张的状态下,这从读者的动向得到充分的证实。”

祖父与坐在椅子上的谦二;小熊英二《活着回来的男人》

安倍能成(1883-1966)罗列了具体的出版目录。“出版书目超过70种,除文库外,还加上第二年的部分,发行量超过2万,天野贞祐的《我的人生观》超过1万5千,山本有三的小说《路旁的石头》达3万。丛书中受到欢迎的是年末出版的《为了少国民》。……此外,数学及自然科学方面,质朴的理论著作也出版了近十种。……日本文化方面,除泽泻久孝的《万叶的作品与时代》、池田龟鉴的专业著作《关于古典的批判处置的研究》、时枝诚记的《国语学原论》和《国语学史》外,还有东北帝国大学的德国人哲学教师黑利戈尔著、柴田治三郎翻译的《日本的弓术》,这部著作虽然是廉价版,发行量却超过1万,可以说,这还是显示了时代对日本文化的关注。此外,还有关于中国和东洋方面的书籍,仓石武四郎的《中国语教育的理论与实际》、宇井伯寿的《第二禅宗史研究》、已故白鸟库吉的《西域史研究》(上)等发行量也相当大。”

岩波在日记中深感安慰:“书的定价低、版税高、质量好、工人的工资高、材料好。如此,剩下的善款再为社会所用,肯定谁都不会抱怨了。”趁着这样的大好形势,1939年9月20日,岩波书店以冈崎义惠的《日本文艺的样式》为开端,对新书实行了“买断制”。 所谓“买断制”是指解除委托销售合同,不允许零售书店退货。这个时期的岩波文库和岩波新书基本上是供不应求,谈不上退货。《岩波通信》(1939年10月号)解释说,“为了缓解纸张不足,合理地使用纸张,不允许有丝毫的浪费,使书籍的配给方法完全适应今天的国情,大部分的出版物,将从原来的销售制度(弊店刊物委托零售书店销售的制度)改为买断制度(不退货)。我国书籍的配给销售制度发生了相当大的改变。这也是目前以及将来的合理的、妥当的销售制度”。四年后的1943年4月21日,日本全国的出版会统一实施了“买断制”。

四、“慰问袋”中的岩波文库

1943年1月,报纸上刊载了一篇《给读书人增印好书》的文章。它呼吁:“为了增印岩波文库和改造文库等所谓文库中特别有益的书,需要给出版文化协会施行纸张特别配给,以满足读书人的要求。”它例举的“特别有益的书目”有《万叶集》《古事记》《日本书纪》《日本外史》《叶隐》等古典作品,歌德的《浮士德》等外国文学,还有自然科学、文化科学文库。事实上,在整个战争期间,岩波文库的新发行种类呈现出快速上升的趋势。1934年发行了77种,1935年106种,1936年83种,1937年95种,1938年136种,1939年151种,1940年132种,1941年128种。此后,由于受到物资不足等因素的影响,发行量有所下降,但1942年是72种,1943年43种,1944年24种。岩波文库的再版也非常畅销。根据堀口刚的统计,战争期间岩波文库再版了89种,合计印数为94万1千册,平均加印10573册。《新潮文库》再版种数为37种,合计18万8千册,平均5081册。《改造文库》只再版了5种,合计印刷了4万4千册,平均印刷了8800册。

《叶隐》与《心》

这是因为,在各种“读书指导”下,岩波文库受到了带有国策团体性质的“大日本联合青年团”的青睐。他们在“适当推荐青年读物的事业”中,推荐的岩波文库51本,而改造社只有7本。按照竹内洋的说法,从战前开始,由于军部的镇压,左翼色彩的青年学生团体遭到了毁灭性的打压。1933年,刚成为一高三年级学生的丸山真男仅仅是参加了佛教青年会馆举办的唯物论研究会的演讲就被特高警察拘捕,殴打和监视。因此,在当时社会层面上的马克思主义教养几乎消失了。填补这一思想需求空白的是“日本主义的教养”。这是因为,在某种意义上,左右两边在生态位上具有同构性。正如马克思主义文化主义在其阅读清单上列出了马克思和恩格斯的作品一样,日本主义也可以列举出诸如《古事记》《日本书纪》《圣德太子三经义疏》《万叶集》《愚管抄》和《神皇正统记》等必读书籍。并且,与马克思主义批判单纯的教养主义的说法相同,日本主义也会说仅有西洋的教养是不够的,研究和体会日本精神同样很重要。日本主义同一信仰的人相互合作,从礼拜开始,努力学习日本的古典,过着共同信仰的生活,这也类似于左倾学生的读书会。

尽管右翼团体攻击岩波书店的津田左右吉对“皇室不敬”和宣扬唯物史观的《日本资本主义发达史》,但岩波文库自1927年发行以来,也收录了许多日本主义教养的作品,如《万叶集》《古事记》《神皇正统记》《明治天皇御集》《叶隐》。于是,在岩波书店就出现了一边被右翼攻击,一边又被军需订单催着加班加点印书的滑稽的局面。

当时的新闻报道说,“岩波文库,或同类型的小册子,因为很小型,所以特别适合带入战场阅读”,“岩波文库的《万叶集》、《奥之小道》等,可以随时放进士兵的袋子里,根据战斗形势,在营地的空余时间阅读”,因此,“慰问袋里一定要装那种小册子”。岩波书店自己也主动地在文库本上打出了“慰问袋里一定要装一本岩波文库”的广告语,强调这是在战场上读书时的首选。在HNK的海外广播中,岩波茂雄骄傲地说:“便于携带的岩波文库,成为赶赴战场的士兵们的最好伴侣。在中国打仗的士兵们的口袋和行囊中,揣着上述中国哲学家们的典籍,还有李白、杜甫等唐代诗人的诗集。”后来就任大政翼赞会文化部副部长的日比野士郎(1903-1975)说道,在战斗激烈的战场上,他最后也舍不得丢弃的,就是岩波文库的佐佐木信纲篇《新训・万叶集》(1927年)和山口察常译注的《谭菜根》(1934年)两本书。

岩波茂雄与慰问袋

战后,当记者问花森安治(1911-1978)在战场上有没有读过岩波文库时,他回答道:“它又便宜,又很小。可能这是我的弱点,太重的书我背不动。我非常信任岩波。在读书被限制的时候,读那些无聊又读不懂的书,反而更有意思。”另一位士兵回忆说:“慰问袋里的岩波文库对我来说简直是意想不到的礼物。因为在战场上,一提到书,就只允许最低限度地带一些军队内务令、炮兵操典之类枯燥无聊的读物。”“一边读岩波文库,一边回味摆放在家里的许多岩波文库,让我想起了那些藏书的许多事情。我幻想有朝一日能在家里再次平静地读书。”

在战场上,由于无聊,反而是艰深难读的书更能够打发时间。战前,富仓德次郎是京都女子专门学校的教授,在1939年诺门坎事件爆发时,他被编入北“伪满州”的国境警备队。一位钟表匠士兵邀请他讲授《源氏物语》。他最开始拒绝了。他告诉士兵,“实际上读一下就会厌倦”。但上等兵拿出岩波文库《源氏物语(一)》说,“我们六个人到现在为止一直在读,根本读不懂,所以很清楚学起来会很困难”。于是,以岩波文库三册为教材的轮读会开始了。当然,对于军队来说,鼓励士兵阅读古典的意义,其实在于让他们坦然地面对死亡。某位士兵读完岩波文库的夏目漱石《心》后写道:“我读完《心》后深感死亡的严肃。在抚恤品下的广袤战场上,大量的岩波文库震撼着以各式各样的方式直面死亡的年轻灵魂。现在想来,那都是古典之作。”野上元比较了德国士兵与日本士兵在战场上的读物。有趣的是,德国也为士兵配备了《雷克拉姆文库》的抚军品,内容大多是歌德(Johann von Goethe,1749-1832)、荷尔德林(Johann Friedrich Hölderlin ,1770-1843)的古典作品。而日本的岩波文库大多是《神皇正统记》《叶影》《明治天皇制集》等等。他们都具有借助“古典”超越死亡的意识形态功能。

花森安治与阿川弘之

从中国战场回国的心理学家、三高的副教授佐藤幸治指出,“在战场上大家都渴望读书。不管给他们什么都会读。不知道岩波文库是什么的人也在读尼采、蒙田。他们有一种至死都在努力读书的感觉。即使在中国战场的前线,如果仔细调查的话,几乎所有种类的书籍都会被阅读。……在内地几乎不读书的人在前线也会拼命读书。电影杂志、写真周报、朝日画报等也可以归入这类轻松读物中吧。但是,战争是关乎生死的事情。面对死亡寻求安心,寻求对战争、人生的深刻反省,也是自然的吧。《叶隐》《阿米尔日记》以及西田哲学等相当艰深的著作吸引了许多读者”。

五、国民的象征:“团结”还是“隔阂”?

在某种意义上,岩波文库是战争时期国民团结的一种象征。战后,阿川弘之说道:“不论如何,我一定要带上《叶隐》《叹异抄》和《万叶集》。当年参军入伍的时候,带三卷本的《叶隐》是一种潮流。在军队中,不时会被要求检查随身物品。这个时候,《叶隐》和《明治天皇御制集》就好像是一种爱国的证明一样。我其实没怎么读,所以这几本书还是崭新的。”阿川并不读《叶隐》、《叹异抄》和《万叶集》,而只是把它当做“爱国的证明”。但实际上,岩波文库既是国民团结,也是国民隔阂的象征。

当时,像太田庆一一样从旧制高中进入帝国大学的学生在同龄人中只有0.7%,在军队中属于绝对的知识精英,因此,他们的阅读习惯反而会被其他非知识人出身的士兵反感。哲学家梅原猛(1925-2019)这样回忆学生兵时代:“我学到了一点,就是工人、自耕农对我们这些象征特权阶级出身的学生是何等反感。”小熊英二指出,“当时日本社会的贫穷以及城市与农村、上层与下层的知识鸿沟非常之大。城里的大学生精通德国哲学与法国文学,相反,农村出身的士兵大多连几行字的信件都不会写。据文部省与美国占领军于1950 年的抽样调查,能完全读懂报纸的人只有 4.4%。所以,大学生属于极少数的社会精英”。因此,“在军队、大学里学到的知识派不上丝毫用场,而肉体健康、世俗‘精明’的程度则是一个人的全部”。

在《倾听海神之声》中,学生们对农村士兵也充满着控诉之词。“我陷入了超乎意料的对大众的厌恶。不想把他们当作人来对待。”“他们只剩下卑劣,不知道屈辱为何物,敷衍的老手,盗窃的高手,在能赢的争吵中表现出彻底的傲慢,而在可能会输的争吵中又变成彻头彻尾卑劣的人。”

《倾听海神之声》与1943年的学生出征壮行会

在后方,作家大庭美奈子(1930-2007)回顾了读岩波文库被打的经历。她被勤劳动员(军部要求所有人参与义务劳动)至工厂,“我只是沉迷于藏在口袋里的红带岩波文库(注,外国文学系列),就被老师打了耳光。他们认为,对外国文学感兴趣的少女是危险的”。的确,岩波文库视为是“赤化”的标记。奈良本辰(1913-2001)回顾了在战争期间,在列车上读托尔斯泰的《战争与和平》(米川正夫译,1927年)被特高警察审问的情形。“喂,那本书是什么?”警察傲慢地问道。奈良回答“岩波文库”。“这点我倒是知道,是谁写的,书名是什么?”“托尔斯泰的《战争与和平》”。“什么,战争与和平?从题目上看,应该是本赤化宣传吧,托尔斯泰是哪里人?”警察追问道。奈良说,“他是俄罗斯的文豪呀!”警察气势汹汹地说,“什么,俄罗斯人,那就更可疑了。总之,你先过来吧!”然后就把奈良逮捕了。

不仅仅是普罗大众疏远岩波文库。其实,即便是精英学生,读岩波文库也不见得轻松。在战后的一次对谈中,历史学家色川大吉(1925-2021)回忆在二高时期读书的情况。“进入高校后,宿舍的高年级学生让我先从康德的《纯粹理性批判》(天野贞祐译,岩波文库)开始读。但是,像我这样的一年级学生无论怎么读都理解不了。他们说就是要意识到自己的幼稚才能开始。康德只是入门书。怎么样,不明白吧?所以做学问去吧!这是进入这一行的必经之路。”之后,色川就将目标定为“每天读一本岩波文库”。

天野贞祐与林大夫

天野翻译的《纯粹理性批判》确实很难懂。即便是从哈佛大学哲学科毕业的鹤见俊辅也深有感触,“即便是相当懂德语的人,也会疑问,‘这德语可以翻译成这样的日语吗’,如果他不去对照原文的话,就会判断不出其含义”。当然,这并不是说天野的日语不好。天野是一位优秀的作家,即使在战争时期,也连续出版了《给学生的书》《道理的意志》《我的人生观》等畅销书。应该说,岩波文库是为在旧制高校学习德语的读者而准备的书。1901年,日本对高等学校进行学制改革,文理分科后,又按照当时的外语学习再分为了甲乙丙,分别对应英语、德语、法语。因为岩波茂雄和天野贞祐都是东京帝国大学文科乙类出身,所以翻译也带着浓厚的德文原文气息。这样一来,鹤见俊辅读天野译本的康德也很困难了。

事实上,“艰深难懂”正是岩波文化的特点之一。1939年11月,小林秀雄在《文艺春秋》上撰文批判《思想》上的西田哲学“太难懂”,“西田哲学是无视他人的自问自答的哲学”,“这到底是不是日本人的文章,是不是文明人的文章?”“由于完全感受不到陌生人的抵抗,西田先生的孤独创造了一个奇怪的体系,它既不是由日本语,也非由世界语书写。事实上,他既不缺乏才能,也不缺乏创意。我认为这的确是一个真正拥有思想家灵魂的人的悲剧。”

当然,《思想》的编辑林达夫(1896-1984)发表了反驳,小林先生“仅仅把哲学家和读者的关系看作是老师和学生之间的知识‘交易’”,因此错误地理解了西田哲学吸引众多知识读者的事实。“包括我在内,我认为世界上很少有像这位哲学家那样拥有广泛读者和批判者——以及追随者的‘幸福’哲学家。”对于多数的一般读者来说,西田哲学确实是难以理解的。实际上,战后林达夫在与久野收(1910-1999)的对谈中也承认了,岩波书店的书迷“最难得的是将‘绝对矛盾的自我同一’式难懂的术语当作咒符来使用”。或许也正因为如此,岩波文库才成为读书人精英群体的“想象的共同体”,具有了永恒的魅力吧。

(本文为东华大学人文社会科学基地培育项目“近代日本研究”阶段性成果,由澎湃新闻首发。)

参考文献

紅野謙介,《物語岩波書店百年史(1): 「教養」の誕生》,岩波書店,2013年。

佐藤卓己,《物語岩波書店百年史(2):「教育」の時代》,岩波書店,2013年。

佐藤卓己,《『図書』のメディア史 : 「教養主義」の広報戦略》,岩波書店,2015年。

堀口剛,《戦時期における岩波文庫の受容 : 古典と教養の接合をめぐって》,《マス・コミュニケーション研究》第72 卷,2008,40-57页。

安倍能成,《岩波茂雄传》,杨琨译,生活·读书·新知三联书店,2014年。

尹敏志,《东京蠹余录》,广西师范大学出版社,2020年。

中島岳志,《岩波茂雄:リベラル・ナショナリストの肖像》,岩波書店,2013年。

十重田裕一,《岩波茂雄 : 低く暮らし、高く想ふ》,ミネルヴァ書房,2013年。

中野綾子,《アジア・太平洋戦争期における戦場での読書行為についての研究》,早稲田大学博士(学術)論文, 2017年。

小熊英二,《活着回来的男人 : 一个普通日本兵的二战及战后生命史》,黄耀进译,广西师范大学出版社,2017年。

小熊英二,《“民主”与“爱国” : 战后日本的民族主义与公共性》,黄大慧、李丰等译,社会科学文献出版社,2020年。

竹内洋,《丸山真男的时代:大学・知识人・舆论界》,李凯航译,上海文艺出版社,2024年。

喜欢"东瀛书事|文库・古典・战争——岩波读者的“想象的共同体”"的人也看了

-

摄影大师数码照片修饰艺术 pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

提升初中生学业成绩的高效利器:必刷题系列全攻略

-

一周文化讲座|“终身读者”修炼指南

-

正版全新 缠论书籍正版 缠论108课详解 彩图版扫地僧原著 教你炒股票缠论解说解析教材证券股票投资理财经管书籍图解缠论缠中说禅图书 pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

周计划:小学英语阅读强化训练(一年级)(赠MP3下载 二维码听读) pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

让沙漠变成海:气候焦虑时代下的人类狂想史

-

羽毛球基础与实战技巧 pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

为什么西方译者很难翻译金庸?

-

实用英汉英英汉英词典 pdf mobi txt word epub 下载 2024

-

10月人文社科联合书单|1913:繁华将尽的时代终章

- 中学教材全解 八年级物理上 广东教育上海科技版 2018秋 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 《王子与贫儿》:跨越身份的奇迹与永恒的人性光辉

- 探讨贪污贿赂渎职罪:法律框架、案例分析与预防策略

- 数据化决策 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 掌握CAXA制造工程师2008:从入门到精通的全方位指南

- Visual Fortho数据库程序设计实训:从入门到精通

- 诗人帝王 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 新时代保险业的革新:从技术创新到生态构建

- 外汇黄金投资指南 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 清朝山珍与禁地:《帝国之裘》中的人文与自然交织

- 银行从业资格考试教材2021初级:风险管理(初级) pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 高效备考攻略:《理想树67高考2020新版教材》助力《高中化学必修2苏教版》冲刺2024高考

- 全面掌握英语基础:《新概念英语青少版同步练习册(Starter.A)》使用指南

- 西藏旅游指南 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 为什么“安娜·卡列尼娜住在贝克街”是错的?

- 经典童话《尼尔斯骑鹅旅行记》:探索其艺术魅力与现代价值

- “麻醉”的本质:遗忘还是无意识?

- 全2册正版 涨停起爆战法+八大涨停板战法 开仓交易法 股市趋势分析打板位置量价关系K线分时捕捉涨停板 炒股票买卖投资股票技巧书 pdf mobi txt word epub 下载 2024

- 金沙记忆|稻谷的善意

- 诺贝尔文学奖消失之年,瑞典文学院发生了什么?